20/09/2012

Rêve ouvert à Jacques Lacan, par delà…

« Une valeur sûre », François Rouan, La Cause freudienne n° 59.

Dans le numéro 59 de La cause Freudienne, l’article intitulé ‘’ Une valeur sûre’’ fait suite à la ‘’ Préface à une exposition des œuvres de François Rouan ‘’ [Cf. note du 17. 05. 2011]. François Rouan y rapporte un rêve qui précéda sa première visite au Docteur Lacan auquel il apportait les dessins que celui-ci avait choisis à Rome, lorsque le peintre était pensionnaire de la Villa Médicis.

Dans ce rêve il cheminait au côté de Lacan qui lui parlait. Ce récit s’achève sur : « Tout à coup, je n’en peux plus et je trouve la force de l’interrompre, je lâche brutalement ‘’Est-ce loin encore ? Mais où allons nous ? ’’ ‘’ Nous allons chez Salvador Dali ’’, répond-il. Je me réveille en sueur et très angoissé»

En sa leçon du 9 mars 1976 Lacan déclarait : « L’avantage qui résulte de la façon dont j’ai présenté la chaîne borroméenne, c’est que ça simule la sphère armillaire, comme je l’ai fait remarquer à Dali avec qui je m’en suis entretenu je ne sais plus quand. » [Le Séminaire, L. XXIII, Le sinthome, p. 109]

Il ne peut s’agir que de l’entretien rapporté par Pamela Tytell entre Dali et Lacan, qui eut lieu à New York en décembre 1975. Ils ne s’étaient vus depuis presque quarante ans. Le psychanalyste et le peintre eurent un échange autour des nœuds borroméens [Roudinesco E., Jacques Lacan- Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Fayard, 1993, p.487].

Or cette structure de la simulation de la sphère armillaire Lacan l’avait présentée à Columbia University le premier décembre 1975 et le jour suivant au Massachusett Institute of Technology [‘’Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines’’, in Scilicet 6/7, le Seuil, 1976]. Elle a en commun avec l’hyper cube, objet de la préoccupation de Dali, l’auto enveloppement (dont on trouve des animations sur le net) qui est le propre du plan projectif arguésien.

Ainsi dans cette leçon du 9 mars 76, Lacan fait la présentation de la prise d’un rond par le jeu des dessus-dessous au croisement de deux droites infinies, légendée ‘’Représentation projective de la chaîne borroméenne’’ [L. XXIII, p.108]. Cette présentation est reprise sous la forme de ‘’La chaîne borroméenne en sphère armillaire’’ [p. 109] ; puis après avoir évoqué le fait qu’il en avait fait part auprès de Dali, il précise : « …Parce que la fausse sphère que je vous ai dessinée là est supportée de cercles, il y a une façon de la manipuler qui consiste à la retourner sur elle-même ».

Nous retrouvons la disjonction entre les deux espaces sphérique et projectif qui hante le problème du pictural dans la peinture et qui ne put qu’être la condition de l’échange entre Lacan et Dali.

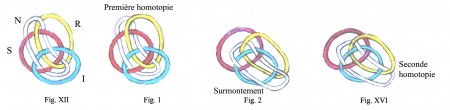

Or tel est précisément l’objet du développement de la prescription que Lacan adresse à François Rouan dans sa préface à l’exposition du peintre au musée Cantini en 1978. Il conclut sur la temporalité de l’acte dans les deux temps d’une homotopie (figures XII et XVI de la préface).

Chacune des prises du quatrième rond sur celui du réel dans le mouvement de l’homotopie donne lieu à la nomination de l’imaginaire, puis à celle du symbolique. Autrement dit se révèle impossible la nomination du réel, ce que Michel Bousseyroux a pris pour une présentation trompeuse : « Ce qu’on a pris pour une nomination indice du réel n’est indice que du symbolique ou de l’imaginaire » [Bousseyroux M., Au risque de la topologie et de la poésie –Elargir la psychanalyse, Toulouse, Editions érés, 2011, pp.199-200].

En fait dans la visée d’un réel spécifique (la prise du quatrième rond sur celui du réel) l’acte pictural confronte le sujet (dans le premier temps de l’homotopie) au trou dans le moi. C’est l’effet Worringer (1), avatar de l’Unheimliche, qui relève d’un imaginaire non spéculaire. Alors que le temps second est celui de la nomination du symbolique, l’écriture du trou par la droite infinie [L. XXIII, p. 33-34, et, Vappereau J-M, La D.I., en ligne] : l’infinitisation projective du second point-sujet [note du 17. 02. 2009].

Comme Lacan nous l’a enseigné c’est l’intrusion du réel qui réveille le rêveur là même où manque la représentation [L. XI, chapitre V, ‘’ Tuchè et automaton’’]. Cette béance qu’enveloppe la réplique « Nous allons chez Salvador Dali », elle se retrouve dans l’impossible nomination du réel hors sens dont le Docteur Lacan dans sa préface a prescrit la formule de l’enjambement du sphérique au projectif. Dali en eut l’intuition - certes sans l’engagement dans l’intrinsèque qui est le propre de l’acte - en représentant le patron de l’hyper cube dans sa crucifixion de 1953.

Dans cette leçon du 9 mars 76 Lacan prolonge sa mise en série de ‘’ La représentation projective de la chaîne borroméenne’’ et de ‘’La chaîne borroméenne en sphère armillaire’’ par une illustration légendée ‘’Retournement’’ [p.112]. Il s’agit d’une représentation temporalisée en quatre images de la chaîne borroméenne projective : quatre étapes dans l’inversion des dessus-dessous du croisement des deux droites infinies et du rond qui les enserre. Cet artifice, celui de l’animation - comme celle de l’hyper cube que l’on peut visionner sur le net - supplée ici à l’impossibilité de se représenter le fait que le coinçage, qui est au principe de la structure du nœud comme point d’inertie de la rencontre des consistances, est du pur intensif sans dessus-dessous, sans l’opposition dehors /dedans qui relève de l’extension, des cordonnées de l’espace (d3). Or ce pur intensif est le point de réel en lequel l’acte, comme tel, accède au fondement, à l’évidence originaire en laquelle le pictural renouvelle la peinture [note du 29. 05. 2008].

Cette relation de l’intensif à l’extensif dans l’acte pictural nous en tentons le délinéament dans notre dernier fascicule accompagné d’une animation (DVD), [Vermeersch P., Tournure – Démocrite avec Worringer, Autédit, Paris, 2012].

1- Ce ‘’trou dans le moi’’ nous l’avons, dans le contexte de la monstration de Lacan, trop hâtivement identifié à l’effet Worringer.

Dans notre fascicule, Topologie de l’acte pictural- L’auto-enveloppement, Autédit, Paris, 2017, pp. 8-9, nous déplions la temporalité logique de l’acte pictural en un écart qui scinde l’opération homotopique, soit l’achèvement du surmontement du rond de l’imaginaire par celui de la nomination. Ce qui implique que l’accès au second point sujet à l’infini, dans le premier temps (première homotopie), soit maintenu dans l’inhibition qui est liée comme telle à l’imaginaire, puis que lui succède la sanction de ce premier temps par le constat de la division du sujet (effet W) donnant lieu à la seconde homotopie : la nomination du symbolique. [Note ajoutée le 3 10 17]

17:50 | Lien permanent | Commentaires (0)

17/05/2011

A propos d’un entretien de Laure Adler avec François Rouan

L’émission Hors-Champ, France Culture, le 24 mars 2011 : Laure Adler reçoit le peintre François Rouan.

Lors de cette émission Laure Adler s’est adressée à son invité : « Vous avez donné, François Rouan, à Jacques Lacan le concept du nœud borroméen ».

Rappelons que le noeud borroméen a été transmis à Lacan le 6 février 1972, par quelqu’un qui le tenait du séminaire du mathématicien Georges Théodule Guilbaud. Lacan, dès le lendemain, le présenta au tableau noir dans son séminaire et en appliqua la structure à une chaîne signifiante ayant valeur de formule, qu’il intitula ‘’la lettre d’a-mur’’. La même année il fit pour la première fois la rencontre de François Rouan à la villa Médicis. Plus tard, à la demande de l’artiste il préfaça l’exposition François Rouan du musée Cantini de Marseille (1978) : un court texte qui fut reproduit tel quel, manuscrit et accompagné de dessins de la main du psychanalyste. Cette ‘’Préface à une exposition des œuvres de François Rouan’’ fut reproduite, texte typographié, dans la revue de la Cause freudienne n° 59.

Il est probable que Laure Adler ait interprété ce texte comme une déduction de Lacan, qui aurait donné lieu au nœud borroméen à partir du tressage de Rouan dont il a figuré le schéma d’entrée de jeu. Alors que ce texte est présenté par le Docteur Lacan comme une prescription ; ce qui ne manque pas d’en accentuer le caractère énigmatique : « François Rouan peint sur bandes. Si j’osais, je lui conseillerais de modifier ça et de peindre sur tresses. La tresse à trois vaut d’être relevée ».

Il présente un schéma du lacis orthogonal pratiqué par le peintre, pour mettre en évidence et insister sur l’opposition des croisements lévogyres/dextrogyres. Cette répartition régulière en miroir (lévo /dextro) ne manque pas de nous évoquer l’ouverture du diptyque, du montage transversal de Hubert Damisch (C.f, note de ce blog, du 24. 12. 2010), ici en synchronie, déployé en une réduplication infinie. En y attirant notre attention, Lacan y pointe la différence entre, d’une part le plan euclidien du tressage de l’artiste, qui participe de l’espace comme tel sphérique, et d’autre part la surface de représentation du tableau, avatar de l’écran du fantasme (Lacan, le Séminaire, XIII, leçon du 25. 05. 66), qui relève du plan projectif arguésien (note du 17. 02. 2009) . Ce dernier étant immatériel, nous pourrions le concevoir à partir du glissement du lévo sur le dextro, pour obtenir le point hors ligne, constitutif de l’étoffe du plan projectif. Nous renvoyons au point bleu (note du 9.09. 2008).

Ainsi ce qui se présente comme une prescription est en fait l’indexation du point de réel qui disjoint les deux surfaces ; elle confronte l’artiste en son acte (peindre) à la temporalité en laquelle doit s’effectuer l’enjambement de l’une à l’autre. En quoi nécessite-t-elle la tresse ? C’est ce qui va orienter la monstration de Lacan.

Il figure la tresse ; il n’est plus question de l’opposition lévo/dextro, mais du fait qu’après six mouvements de nattage, la tresse mise en cercle devient le noeud borroméen dont la propriété est que la coupure de l’un quelconque des ronds libère les deux autres.

Il remarque que mis à plat le nœud borroméen présente plus de croisements que lorsqu’il est mis en perspective, ne conservant que les points de coinçage de la chaîne.

Il passe alors à la chaîne à quatre ronds, et, nous présente la fonction du quatrième rond qui noue les trois autres. Il représente chacune des trois positions de ce quatrième rond en prise sur chacun des trois. C’est alors qu’il ajoute une quatrième position liée à l’inversion des dessus-dessous.

Ainsi, au terme de ces transformations successives qui ne sont certes pas de l’ordre du bricolage, suggéré au peintre, d’un montage de la tresse sur un châssis, Lacan boucle-t-il sa monstration sur son observation de départ : l’opposition synchronique dextro/lévo, ici temporalisée d’un avant et d’un après par cette inversion des dessus- dessous. Ce qui équivaut au passage du plan euclidien à l’infini de la torsion du plan projectif arguésien auquel donne lieu l’acte pictural.

Remarquons que si, au regard des deux autres ronds il n’a pas mentionné cette dernière position (inversion des dessus-dessous), c’est parce qu’il aura privilégié celle qui concerne la nomination du réel (le Séminaire XXII, leçon du 13 mai 75), soit ce point problématique de l’entre deux surfaces, sphérique et projective.

La vanité élidée des Ambassadeurs s’y profile (note du 11. 08. 09). Pour être l’acte, le geste du peintre doit en passer par la traversée de l’angoisse.

D’autre part, Lacan aura insisté sur le fait que du nombre des points de croisements de la mise à plat, se déduit celui des points de coinçage rendus visibles par la mise en perspective. Cela importe, parce qu’ils sont les représentants de l’inertie de la chaîne qui peut être prolongée à l’infini dans la répétition de l’un. La rupture d’un seul des cercles libère tous les autres.

Lors de leçons du Séminaire XX, Lacan situe son approche théorique du signifiant à partir du point de rencontre de la langue et du corps, soit de l’un, au niveau de la jouissance de lallation, de lalangue en deçà de la représentation du sujet par un signifiant pour un autre. Il prolonge la métaphore de la thermodynamique freudienne concernant le principe d’homéostasie, en considérant la parole comme une énergie qui ne serait pas encore prise dans une énergétique, parce qu’échappant à la mesure : « Ce n’est pas étonnant qu’on n’ait pas su comment serrer, coincer, faire couiner la jouissance en se servant de ce qui paraît le mieux supporter l’inertie du langage, à savoir l’idée de la chaîne, des bouts de ficelle autrement dit, des bouts de ficelle qui font des ronds et qui, on ne sait trop comment, se prennent les uns avec les autres » [leçon du 8 mai 73] .

Ainsi la chaîne borroméenne est en son champ comparée à la formule de l’inertie dont il nous dit que sous chacune de ses lettres quelque soit le nombre d’uns qu’on y mette, des lois sont mises en fonction : loi de groupe, addition, multiplication, etc. Au niveau littéral (la formule) il situe ‘’les conditions de la jouissance ’’, au niveau des nombres ‘’les résidus de la jouissance ‘’. Ainsi retrouve-t-on cette problématisation du Séminaire XVII, avec la métaphore de la perte entropique, dans le passage du travail comme tel empirique, la pratique, à l’épuration formelle d’une logique autrement dit l’extraction des conditions de la pratique, le maniement d’une écriture. La perte de jouissance ouvrant à la répétition du trait qui la commémore, dans la quête du plus-de-jouir.

Le nœud est pour Lacan ‘’un fait logique’’. Soulignons qu’il ne se limite pas au nœud borroméen. Par exemple le nœud à deux ronds donne par son enroulement la structure du fantasme. Ainsi, c’est comme structure de coinçage que le nœud, fait logique, est le tenant- lieu de la formule littérale. Mais, de même il est l’objet d’une pratique dans le réel : répétition de l’un, en acte, qui doit se tenir comme manifestation d’une loi qui excède un désir singulier. Ce point de convergence des conditions de la jouissance et des résidus, a lieu dans l’exercice d’un savoir qui n’est pas encore acquis mais formé à l’usage. Ce point d’accès au réel se retrouve dans l’acte pictural [note du 12.07. 07].

Rétrospectivement nous dirions que Worringer a résolu l’opposition du support, l’un du coinçage de la chaîne à partir de la tresse prescrite par Lacan, et le ‘’peindre sur ‘’dont Hubert Damisch s’est dit ‘’chiffonné’’ dans sa préface du catalogue de l’exposition François Rouan du Centre Georges Pompidou (‘’La peinture est un vrai trois’’, 1983). En effet l’esthéticien allemand, dans son expérience de griffonnage [ Formprobleme der Gotic, 1927], introduit de fait le coinçage par l’inscription du geste d’un aller et retour autour d’un point qui commémore l’éclipse du sujet dans l’acte, soit l’effet Worringer [notes 20.10.2006, 24.12.2010].. Nous avons naguère revisité cette expérience [Introduction à la nodalité dans l’acte pictural-Le retour à Worringer, 2005].

14:37 | Lien permanent | Commentaires (0)

24/12/2010

De Damisch à During- L'écho du sinthome

De Damisch à During- L’écho du sinthome

A propos de « You can see now »- Montage transversal, dans CINE FIL de Hubert Damisch, et, Topologie de la hantise :VERTIGO, dans Faux raccords- la coexistence des images de Elie During.

Hubert Damisch nous décrit le fonctionnement du champ/contrechamp dans un film de Fritz Lang, La femme au portrait. Entre l’espace d’une rue et d’un magasin en lequel est exposé un portrait de femme qui captive un chaland, la caméra étant placée à l’intérieur, le reflet du tableau se projette sur la vitrine derrière laquelle se tient le contemplateur. Le plan suivant, l’objectif au dehors, le personnage voit se réfléchir sur la vitre, à côté du portrait, le reflet du modèle, « son double supposé réel » se tenant debout près de lui sur le trottoir, une femme avec laquelle il poursuivra une aventure.

A propos de l’effet de ce dispositif spatio-temporel, Damisch en vient à formuler une question sur le fait de désirer un être en image : « Et qu’a-t-on à retenir, sur ce point, de l’expérience de la peinture et celle du cinéma ? En quoi diffèrent elles ? ».

Ce questionnement sur la fonction de l’objet imaginaire du désir est ainsi redoublé en celui sur la différence entre le pictural et le cinématographique. Et, à partir de là il reprend la description de ce dispositif, qu’il nomme « montage transversal », dans la dernière séquence des Lumières de la ville de Charlie Chaplin.

En poursuivant son enquête sur cette différence entre les deux arts, il prend en compte le fait que la représentation picturale (le portrait dans la séquence de Fritz Lang) ne se rencontre pas dans la séquence de Chaplin. Autrement dit, le système, le fonctionnement du montage transversal, se trouve épuré de l’inclusion d’une référence externe. S’il y a une comparaison à établir avec le pictural, ce ne sera qu’au seul niveau de la structure. C’est ce que Damisch dénote comme le « procédé au sens formaliste» de Chaplin.

En conséquence, Charlot retrouve derrière la vitrine d’une fleuriste sa petite marchande de fleurs, guérie de sa cécité : « la succession des plans en champ et contrechamp correspondant à l’échange des regards ». Damisch souligne que nulle trace ne demeure de la vitre qui sépare les deux personnages, sinon la conscience que peut en avoir le spectateur. « Avec pour effet paradoxal que cette suite serrée de plans paraît n’en faire qu’un. La suture entre ce qui se présente comme deux faces d’une même et unique image est assurée par cette interface invisible ». C’est proprement cela le montage transversal : « par simple contact avers contre avers, plan contre plan (comme on dirait d’un contreplaqué ou de deux plaques de verre contrecollées) ». Damisch y voit l’équivalent d’un diptyque. En effet les deux volets d’un diptyque se referment face contre face.

Alors qu’il évoque la suture entre les deux faces d’une même image, Damisch ne fait pas référence à l’unilatère de la bande de moebius. Pourtant, de notre point de vue, le dispositif de Chaplin serait à mettre en rapport avec la torsion effectuée par la touche dans l’acte pictural [Cf., note du 29.05.08].

Il est par contre possible d’effectuer une telle mise en rapport dans l’abord topologique de l’analyse de Vertigo de Hitchcock par Elie During.

On retrouve dans Vertigo, à l’échelle du film en son entier, les ingrédients de la séquence de La femme au portait de Fritz Lang : la relation amoureuse du héros (Scottie) avec ‘’l’image’’ d’une femme (Madeleine), le double (Madeleine-Judy), le sentiment d’inquiétante étrangeté qui en est corrélatif, et, le portrait peint d’une femme (Carlotta Valdes). Mais, chez d’Hitchcock c’est le double qui a la fonction de torsion de l’unilatère qu’a la vitrine dans les séquences analysées par Hubert Damisch. Ainsi le film a-t-il une puissance supérieure au jeu formel du champ/contrechamp d’une seule séquence, d’où l’insistance en son déroulement d’une ponctuation problématique que Elie During appelle : le motif.

Pour appréhender le motif Elie During préconise de se livrer à ‘’une attention distraite’’, ‘’quelque peu oblique ‘’, ‘’ orthogonale au plan de l’intrigue ’’. Elle porte sur ‘’un parcours étayé sur la topologie des coupes et des raccords’’. ‘’Une idée passe… se pose sur un objet, un geste un personnage, avant de reprendre sa course’’ : c’est pour Elie During ‘’la face sensible d’un espace-temps qui ne se livre qu’entre les plans, dans un rapport défectif au visible’’ ; il le qualifie d’espace-temps de la hantise.

Nous dirions que ce rapport défectif au visible c’est en effet le regard en tant qu’objet pulsionnel élidé au sein de la vision et qui en est néanmoins le suppôt [Lacan, Le Séminaire, L.XI, leçons du 19.02 et 11.03.1964]. Les coupes et les raccords du montage sont ordonnés par une syntaxe qui constitue le plan de l’intrigue. Ce qui équivaut à la chaîne signifiante d’un discours relancé par la perte, incomplétude et ouverture du sens, à chaque bouclage de la signification. C’est en ce point de bouclage que peut intervenir le ’’motif ‘’, point de bifurcation, d’indiscernable entre les deux avatars de l’objet pulsionnel, l’objet de désir et l’objet d’angoisse. « Une idée passe », c’est alors en ce point l’effet de sens énigmatique qui insiste comme moment d’une action qui se déroulerait sur une autre scène.

Rappelons que l’objet de désir se donne dans la représentation comme objet commun ; il s’offre comme image en la relation spéculaire qui habite l’écran cinématographique. Qu’en une bifurcation, à la place de cet objet surgisse la présence de celui non spécularisable de la pulsion, alors est éprouvée l’inquiétante étrangeté en laquelle l’image spéculaire fait place à celle du double [L. X, leçon du 9. 01.1963].

Ainsi Elie During conçoit-il son spectateur, accrochant le motif d’une ‘’attention distraite’’, dans une position subjective comparable à celle de l’analyste en son écoute et celle de l’artiste en son acte [note du 11. 08. 09]. Du reste, il a par ailleurs évoqué la production de motifs dans l’automatisme d’un dessin fait distraitement lors d’un entretien téléphonique, « Tout motif toute chaîne de motifs est irrémédiablement entraînée, emportée par une ligne folle, une ligne gothique ou septentrionale, pour parler comme Worringer ». Nous rappelons l’importance que nous reconnaissons à l’esthéticien allemand dans le dénudement de la structure de l’acte pictural [note du 20. 10. 06].

Lorsque Elie During écrit que l’image du double est réduite à «la coalescence d’une image actuelle et de son image virtuelle à l’instar du présent coexistant avec son propre souvenir », il met en série des frayages théoriques qui accomplissent une monstration topologique : l’image- cristal de Deleuze qui renvoie au sommet du cône temporel de Bergson, dont nous remarquerons qu’il suffit de lui apporter l’entrecroisement, l’auto-traversée donnant lieu à l’unilatère pour obtenir la surface du cross-cap [L. X, leçon du 9.01.1963, à laquelle E. During se réfère]. Surface unilatère dont les extrémités de la ligne de recoupement relèvent du point paradoxal articulant les deux espaces, unilatère/bilatère. Nous y repérons un avatar de l’ombilic que Jeanne Lafont identifie à la fois à celui du rêve (terme freudien) et de courbes mathématiques [J. Lafont, « Ombilic du rêve comme catastrophe »- Colloque Angoisse et Désir- 15/09/06, en ligne sur Internet].

Ce point, qui contient la structure même de la torsion, est l’opérateur de la conjonction-disjonction entre l’actuel (présent) et le virtuel (passé) chez Bergson, mais aussi bien entre notre espace à trois dimensions et celui à quatre dimensions, l’inframince duchampien [note du 09.09.08], auquel Elie During consacre la seconde partie du second chapitre de Faux raccords.

Enfin, lorsqu’il recadre le concept d’Idée, nous pouvons considérer qu’il ajoute un chapitre à l’essai de Panofsky, [Idea - contribution à l’histoire du concept de l’ancienne théorie de l’art]. En effet, malgré qu’à partir de Platon il y eût des variantes et des renversements de ce concept au cours de l’histoire, le sujet transcendantal a perduré, alors que l’analyse d’Elie During se fonde de fait sur le sujet divisé lacanien.

Cette position éclaire sa critique de l’analyse de Vertigo faite par Rhomer : « Il faut avouer que dans son analyse, c’est l’Idée qui commande d’un bout à l’autre l’anatomie des formes ». Aussi Elie During s’interroge-t-il : «Est-il possible sans trahir l’intuition de Rhomer, de tenter de ressaisir plus spécialement le mouvement de différentiation par lequel les formes donnent une visibilité ‘’ au processus abstrait ‘’ qui est le vrai sujet du film ? »

Ce processus abstrait est corrélatif d’un « schème générateur en lui-même infigurable mais capable d’orienter le développement de tout un groupe de formes apparentées, quoi que dissemblables ».

Nous identifierons ce schème générateur à la structure que nous avons abordée plus haut comme la condition de l’irruption du double. Nous pouvons la réduire à l’opposition de l’intrinsèque et de l’extrinsèque de la bande de moebius qui ne peut se retourner dans la guise d’un gant, à ne pas changer d’orientation bien qu’exhibée devant le miroir elle paraisse ce qu’elle n’est pas, spécularisable C’est cette même structure qui habite l’acte pictural ; elle est cause de l’effet Worringer : l’inscription de l’acte fait retour au sujet de la représentation sur le mode de l’image du double ; il ne s’y reconnaît pas, « …il nous semble qu’une volonté étrangère, impérieuse nous contraigne » [Worringer, Formprobleme der Gotic].

Ainsi ce double mis en scène par Hitchcock, Madeleine-Judy ‘’qui n’est qu’une torsion sur soi même’’, est la réfraction dans l’imaginaire d’un bout de réel ; celui de l’expérience en laquelle est mis à l’épreuve, dans l’acte, un sujet parcourant le trajet du plan projectif entre deux points sujets [L.XIII, leçon du 11.05.1966]. Celui à l’infini actuel (second point-sujet) en lequel il est identifiable à l’objet de la pulsion, et puis, celui de la représentation (point-sujet), de la réflexivité spéculaire en défaut comme l’exemplifie Worringer, qui suit l’inscription de l’acte : la touche. Celle-ci comme avatar de la structure, intrinsèque/extrinsèque, est révélée dans le paradigme du point bleu de l’autoportrait de Chardin [note du 29. 05. 08].

« Revoyons Judy habillée en Madeleine, dans la chambre de l’hôtel Empire, après qu’elle a enfin accepté de ramasser ses cheveux en chignon : la voilà qui s’avance un peu gauchement, sans assurance, vers Scottie qui l’attend près de la fenêtre. Dans cette scène qui est comme le sommet du film, c’est Madeleine qui revient, il n’y a pas de doute. Si cette apparition tient autant de l’hologramme que de la reconstitution historique, elle parvient néanmoins à éclipser un moment Judy. On est au plus près du point d’identité de Judy et de Madeine. Et pourtant, l’être de Judy insiste sous cette réplique presque parfaite : tout dans son allure la trahit ; tout montre qu’elle ne coïncide pas exactement avec ce qu’elle incarne. C’est comme un bougé imperceptible, qui la décolle d’elle-même et la maintient à distance de l’image qu’elle cherche à égaler ».

‘’Ce bougé imperceptible’’ nous invite à considérer cette séquence comme une allégorie de ce dont le point bleu est l’effet. Autrement dit, il s’y réactive la théorie du « moment le plus fécond » de Lessing comme enveloppement de la temporalité propre à l’acte pictural, car il n’y pas chez le cinéaste l’instant de voir l’inscription dans l’après-coup de l’acte [note du 17. 02. 09]. C’est ainsi que dans son Petit manuel d’inesthétique, Alain Badiou différencie la peinture du cinéma comme entre le voir et l’avoir vu.

En effet, alors que la peinture, en acte, a un temps de retard sur l’instant du paroxysme chez Lessing (l’accès à l’Idée chez Platon, au Disegno interno chez les maniéristes, au sinthome chez Lacan), le cinéma en a deux parce que la contrainte chronométrique surmonte la temporalité de l’acte, d’où la nécessité du détour de la coupe et du montage. Et, dans l’image même le grain émulsionné ne relève pas de la phénoménalité de ce qu’on appela à l’Age classique le touché, d’où sa fixation à l’espace commun, spéculaire, géométral : la mise en scène.

Alain Badiou remarque que le cinéma est l’organisation des mouvements impossibles d’un art à un autre. Ainsi formule-t-il la notion de citation allusive de la part du cinéma concernant les autres arts. Certes le flou auratique de l’apparition de Madeleine-Judy dans l’embrasure d’une porte renvoie à l’iconographie religieuse du Corps glorieux. Néanmoins, nous nous portons à un autre niveau que celui, conscient, de la citation. Nous considérons, à partir de cette séquence ayant valeur de paradigme, rapportée par Elie During comme le sommet du film, qu’il s’agit d’un effet de la structure auquel nous avons appliqué le terme d’allégorie. Terme lui-même encore assez impropre dans la mesure où Hitchcock, en son savoir-faire, fait ce qu’il ne sait pas. Ainsi dirions nous plutôt : écho du sinthome [note du 08.05.10].

13:13 | Lien permanent | Commentaires (1)

08/05/2010

A propos d’un entretien de Paul Ardenne avec Alain Vestein.

L’émission Du jour au lendemain, France Culture, le 15 février 2010.

Dans l’émission Du jour au lendemain du 15 février 2010, Alain Vestein s’est entretenu avec Paul Ardenne à propos de l’édition de son dernier livre L’art, le présent.

Cet auteur dit éprouver devant l’expansion de l’art contemporain « une considérable satisfaction vitaliste ». Pour lui, l’art ne prolifère « même plus d’une manière rhizomique », parce que dans la théorie deleuzienne « il y a un effet de circulation, un effet de réseau, or aujourd’hui ce n’est même plus le cas ; on voit des formes d’art, ou de choses qui se revendiquent comme étant de l’art et qu’on ne peut relier finalement à rien … » Il le corrèle au fait que « il y a un régime qui est mis en crise par le champ de la culture dans son entier, celui de l’autorité, celui de la loi », de là « l’émergence d’œuvres de plus en plus nouvelles, étonnantes, caractérisées par un phénomène d’hybridation, de métissage, par la rencontre de données de plus en plus improbables ».

C’est ainsi que Paul Ardenne nous annonce l’avènement de l’Age démocratique de l’art qui « requiert que l’individu puisse affirmer une sorte de république du moi, le concernant, qui puisse en somme s’affirmer comme une idiosyncrasie généralisée, c'est-à-dire que chacun peut revendiquer d’être celui qui se donne sa propre loi esthétique […] et l’œuvre d’art devient très précisément un travail sur soi », que Paul Ardenne compare à ce qu’est, pense-t-il, la cure psychanalytique. Ainsi la production de chacun donnerait lieu à une esthétique qui serait « d’une certaine manière trop personnalisée pour pouvoir être universalisée ».

Ainsi, « on commence à penser l’art à partir des années quatre-vingt-dix comme étant définitivement une énigme, mais non pas tant une énigme parce que la création artistique est une énigme, la création en tant qu’acte qui engage une personne […], non pas ce mystère là, mais un autre mystère, celui de l’indéfinition de ce qui serait l’art d’aujourd’hui » ; ‘’C’est n’importe quoi’’ en serait la formulation populaire, d’où la nécessité d’un « travail pédagogique d’explication ».

Ainsi, ce qui est pour certains le malaise de l’art contemporain, pour Ardenne satisfaction, s’inscrit dans le cadre d’une société en laquelle il y a un ébranlement des semblants, des signifiants maîtres qui agencent le lien social. La conviction vitaliste qui soutient son enthousiasme, ce qu’il appelle entre autre un cancer de vie, fait écho aux conclusions de l’Essai sur l’imagination créatrice (1900) de Théodule Ribot : établir les fondements de l’invention sur la manifestation motrice de la nécessité biologique. Et au-delà, La quarante huitième leçon du Cours de philosophie positive en laquelle Auguste Comte se propose de constituer une science sociale corrélative de la philosophie biologique. Autrement dit Paul Ardenne insère sa position dans le cadre d’une idéologie qui est en train de s’échafauder sur les neurosciences, un retour à ce que nous avons appelé naguère l’ éthique de l’arc réflexe, au principe d’un rapport au monde dont l’ordre épistémique est l’Evolution.

Cette confiance en l’expansion naturelle qui fonctionnerait par hybridation et métissage, on eût dit naguère qu’il s’agit d’une période d’éclectisme, le conduit tout de même à s’interroger sur le rapport du singulier à l’universel quant à la production d’un individu désarrimé du lien social. Cet individu nous pourrions l’appeler l’au(r)tiste de ‘’ l’Age démocratique de l’art ’’. Paul Ardenne entrevoit de sortir de cette impasse en supposant donc que ce qui fonctionne comme indéfinissable, bien que proposé socialement à la nomination ‘’art ’’, puisse être le produit d’un travail qui se spécifie de sa référence à la psychanalyse. Il sort ainsi de la rêverie d’une histoire naturelle de l’art pour entrevoir une problématique qui évacuerait la simple proclamation performative (Cf. note du 06.02.2008 de notre blog) et du même coup ‘’la république du moi’’.

Il est vrai que dans l’expérience psychanalytique le sujet fait déchoir les semblants de son histoire auxquels il était assujetti. Au terme du procès analytique, il est confronté à la jouissance de son sinthome soit le fondement de ses symptômes, lieu sur lequel se sont échafaudées les formations de l’inconscient, le réseau des signifiants qui l’ont assujetti au désir de l’Autre. Ainsi, alors que l’inconscient relève du discours du maître, le sinthome est un mode de jouir singulier. Pourtant Lacan déclare réduire toute invention au sinthome (le Séminaire, L. XXIII, leçon du 13 04 1976). C’est ce qu’il nous faut déplier à partir du constat de Paul Ardenne concernant l’opinion du commun : ‘’ C’est n’importe quoi’’, suivi de la discrète ponctuation d’Alain Vestein : « Ca fait un moment qu’on entend ça ».

‘’ C’est n’importe quoi ‘’, est la réponse à l’interrogation ‘’ Qu’est-ce que ça veut dire ? ‘’. Elle exprime le rejet de l’énigme dans l’indifférence. Dans le champ du langage l’énigme est une énonciation qui fait trou dans le savoir. Reprise dans maints contextes qui lui donneront des valeurs d’énoncé, elle sera portée au comble du sens. De même qu’en d’autres champs, ce trou dans le savoir est le lieu du réel (la jouissance) bordé d’un assemblage comme tel formel, issu d’un acte spécifique. Ce bord trouve son paradigme dans une syntaxe non contrainte a priori par la chaîne des raisons. Ainsi en mathématique le résultat d’un calcul à l’aveugle ne trouve sa fécondité, dans un registre logique soit du sens, qu’après coup (note du 09 09 2008). Ce qui implique de distinguer le réel du vrai. Ainsi retrouvons nous l’invention soit la vérité comme structure de fiction dans son nouage au sinthome.

En ce qui concerne notre propos, en art l’invention implique une nouvelle position subjective, un point d’extériorité par rapport au système des oeuvres qui le précède. Ce point est structurellement comparable à l’aleph zéro cantorien, limite de l’infini actuel par rapport à l’infini potentiel voué à la répétition de l’énumérable. Ainsi Alain Badiou donne-t-il l’exemple de la musique sérielle qui « produit une vérité définitive de la séquence tonale tout entière, en même temps qu’elle la clôt » (La philosophie et l’évènement, Germina, 2010). Le sujet est donc l’effet de ce nouveau bord configuré par l’acte qui fait coupure, littoral intensif entre la forme et le sens (Cf. Lacan, Lituraterre, Autres écrits, le Seuil).

Un tel sujet n’est certes pas réductible à l’individu, il ne relève pas de l’identification imaginaire qu’est le moi. En ce qui concerne la position subjective corrélative de ce nouveau rapport à l’art, Badiou emploie le terme de protocole d’incorporation. Il ne s’agit bien évidemment pas pour l’auditeur, le spectateur, d’un apprentissage consécutif à ’’un travail pédagogique d’explication’’. En musique l’incorporation sérielle modifie l’écoute de la tonalité ; en passer par les Ecritures blanches de Marc Tobey modifie la contemplation de la manche d’Hélène Fourment, au Louvre.

Incorporation est le terme employé par Lacan (L. X, leçon du 5 06 1963) pour qualifier cette identification primordiale qu’est l’écho dans le corps de la voix venant de l’Autre, soit ce qui structure la pulsion d’intervenir dans la clôture de son circuit. Le sujet est ainsi l’effet de l’incorporation de l’Autre par la voix, du même coup le corps devient l’habitant du langage par la grammaticalité, fonction littérale, de la réversion (actif/passif). Autrement dit l’incorporation a lieu dans les deux sens à la fois. Il s’agit donc de la torsion topologique de l’unilatère qui se retrouve dans le double sens de l’expression se faire… voir, entendre, chier. La littéralité de la réversion est donc le fondement de toute forme, à venir faire bord à la jouissance : toute invention, toute création.

C’est donc la torsion topologique de la pulsion (note du 17 02 2009) qui est l’invariant nécessaire à la construction d’un bord, certes historisé en tant que dispositif : le système des œuvres dont l’effet est le sujet, au-delà de l’individu.

Dans la confusion du sujet avec l’instance imaginaire du moi, Paul Ardenne n’a pu problématiser la différence entre la coupure de l’acte et ce qu’il appelle hybridation. Et, c’est en ce point qu’Alain Vestein a fait porter sa ponctuation.

18:10 | Lien permanent | Commentaires (0)

11/08/2009

Apropos d'un article de Marie-Hélène BROUSSE

« L’objet d’art à l’époque de la fin du Beau » de Marie -Hélène BROUSSE, in la revue La Cause Freudienne, N° 71.

La thèse de l’auteur de cet article est que « longtemps enfermés dans la barrière du Beau, les objets d’art l’ont franchie, et avec elle, un certain nombre d’autres limites, changeant radicalement par là, la fonction et la modalité de l’art dans nos sociétés contemporaines »

Elle rend compte de ce que signifie « franchir la barrière du beau » : « I (A) [l’idéal du moi] ne gouverne plus l’objet pulsionnel par l’Art. La séparation entre l’idéal et l’objet est consommée et c’est (a) [l’objet pulsionnel] sans voile qui s’avance »

Cette position nous paraît caractéristique de la connaissance actuelle de l’histoire de l’art telle qu’elle est transmise dans les écoles d’art. Entre Titien et Jérôme Bosch, cités par l’auteur, et « l’art contemporain », il ne se serait rien passé.

Rappelons donc que dans la trajectoire qui de l’impressionnisme à l’expressionnisme, à Jackson Pollock, les artistes ont évacué l’idéal du moi dans la quête de la seule relation de l’acte à sa cause (Cf., note de ce blog, 20 10 06).

Ainsi le titre de l’article de Marie-Hélène Brousse aurait dû être « L’objet d’art à l’époque de la fin de l’expérience ».

En effet lorsqu’elle écrit « l’artiste [celui de l’art dit contemporain] interprète directement au moyen de l’objet pulsionnel, qui court parmi les objets communs et anime notre monde, nos corps, nos habitudes, nos styles de vie et nos modes de jouissance » et plus loin « La visée est de faire entrer le public dans un monde ironique ou trouer la réalité quotidienne d’espaces ironiques », l’objet pulsionnel en question, celui qui circule parmi les objets communs serait cause de la division d’un sujet qui serait du côté du public.

Nous évoquerons l’exemple donné naguère par le critique Paul Ardenne : l’exposition, dans une ville de banlieue, d’une voiture de police offerte à qui voudrait l’emprunter pour faire un tour en ville, à condition de signer un contrat, une décharge de la responsabilité de l’artiste et des organisateurs de l’exposition. L’artiste ici est en position d’agent, de fétiche noir dirait Lacan en référence à la position sadienne.

Certes, la position d’agent est aussi celle de l’analyste, mais comme le rappelle Lacan dans le Séminaire XI, l’analyste dans sa relation à l’analysant, en une hypnose à l’envers incarne l’hypnotisé. Autrement dit pour lui, dans l’attention flottante, là où (a) est en recouvrement sur l’objet voix de l’analysant, disjoint de I (A) et de ses effets persuasifs, sont générées les formes sous-jacentes aux effets de sens : le littéral. C’est de ce lieu que l’analyste émet l’interprétation. Tel est le coeur de l’expérience analytique et de son acte spécifique.

Nous soutenons que l’acte pictural (au sens générique) qui a lieu à partir de ce point appelé second point-sujet (Le Séminaire XIII) relève, certes en sa spécificité, des conditions d’une expérience semblable (Cf., note du 29. 05. 08) C’est ce qui a été évacué dans l’art dit contemporain (Cf., note du 6. 02. 08).

Marie Hélène Brousse, bien qu’elle utilise l’expression « L’artiste interprète directement au moyen de l’objet pulsionnel.», n’est pas dupe de cette évacuation. Ainsi écrit-elle « L’objet d’art reste donc aujourd’hui un mode de satisfaction partiellement [nous soulignons] sans déni et sans refoulement » ou bien encore « C’est l’ironie qui donne à l’objet d’art actuel sa ‘‘psychotic touch‘‘, un petit air de psychose ».

En effet, nous tenons de Lacan (le Séminaire X) que le pervers et le psychotique cantonnent l’objet (a) dans l’image du corps sans aucunement le situer, en défaut, dans le lieu de l’Autre. Autrement dit en ce point ne peut s’effectuer la torsion topologique conditionnée par l’acte corrélatif de l’expérience, si ce n’est pour le second d’obtenir cette torsion par l’élaboration d’un artifice que Lacan a déterminé comme la simulation du « sinthome » (le Séminaire XXIII). Artifice qui trouva à être reconnu du monde de l’art, soulignons le, au temps des avant-gardes, bien avant l’institution de l’art dit contemporain.

Pour éclairer son propos Marie-Hélène Brousse prend l’exemple de Damien Hirst qui a fait insérer les dents d’une tête de mort dans son moulage en platine incrusté de diamants. Elle nous fait remarquer qu’ici « le symbole de la vanité est la vanité même, un des biens de ce monde, à acheter. La différence entre le symbole et le référent est abolie ».

Or il y a une vanité de Pieter Boel au musée de Lille, un grand tableau en lequel sont représentés, environnés par une architecture monumentale, des objets précieux : un grand plat ciselé d’or et d’argent, une couronne, les ornements d’un évêque, mitre ornée de pierres précieuses sur un coussin brodé de fils d’or, crosse d’or également, des instruments de lutherie finement ouvragés, statuettes et statues, coffre marqueté etc. A l’arrière plan on distingue, a demi cachée par du feuillage de laurier une tête de mort. Mais, dans un tel inventaire point de tableau. A moins que le tableau qui y manque soit le tableau lui-même ! Pieter Boel fut le collaborateur de Charles Lebrun, peintre du roi. Ses œuvres ne devaient pas manquer de valeur marchande.

Ainsi, la vanité de Damien Hirst eût pu être l’ouvrage d’un orfèvre de l’âge baroque.

Marie-Hélène Brousse l’oppose à la fameuse anamorphose du tableau des Ambassadeurs de Holbein. Parce que la tête de mort se cache et dans un second temps, lorsque se produit l’effet, elle vient « capitonner la scène ». Autrement dit on y rencontrerait l’effet de signification d’une chaîne signifiante, à opposer à l’auto-perforation du vrai de l’œuvre de Hirst. Or l’anamorphose implique le mouvement du spectateur qui se rapproche du plan du tableau tout en s’éloignant de l’axe du sujet de la représentation. Son oeil devrait-il ainsi rejoindre le second point-sujet dans le tableau. Y parviendrait-il, identifié à l’objet (a), le symbole de la tête de mort ferait place à l’insupportable.

On peut constater que le « tour de prestidigitation » - dirons nous en reprenant l’expression de Marie-Hélène Brousse - de Damien Hirst a lieu pour nous dans une position topologiquement extrinsèque, dans la distance d’un point de vue rhétorique : « entre symbole et référent », comme le Ceci est / n’est pas une pipe de Magritte. Alors que Holbein engage le spectateur en direction du réel, certes sur un chemin intensivement infini conduisant à une expérience angoissante en son point d’impossible. Expérience à l’épreuve de laquelle fut le peintre, dans l’acte au cœur de son geste.

Ici le réel visé n’est pas celui de Cloaca, cité par l’auteur de l’article, celui-là concerne nos cerveaux, lorsque nos têtes seront encore assez bien faites pour servir de modèle à quelque vanité. Aussi, nous nous étonnons que Marie-Hélène Brousse puisse voir dans l’art dit contemporain « une machine de guerre contre la psychologie », fidèle suivante des neuro-sciences.

De même, lorsqu’elle nous décrit la vache découpée en rondelles et conservée dans le formole de Damien Hirst, nous n’y voyons nulle abolition de la limite entre un extérieur et un intérieur. Il s’agit du dehors et du dedans d’un corps sphérique, dans l’espace sphérique en lequel nous nous déplaçons.

Aussi lorsque Marie-Hélène Brousse énumère ce qu’elle appelle déplacement des limites, effacement, brouillage des barrières elle ne fait aucunement référence à la torsion de l’unilatère, et pour cause, il y faudrait passer par l’expérience. Le fondement de l’art contemporain en est l’évitement même.

Après avoir décliné en six points ce « brouillage », elle y identifie le dernier enseignement de Lacan qui suivrait « exactement le même mouvement » : l’inconscient « imaginaire ou réel ? », la pluralisation des Noms-du-Père, … le dispositif de la passe.

Nous ne voyons pas en quoi le dispositif de la passe aurait quelque chose à voir avec l’art dit contemporain, car il s’applique au réel de l’expérience.

19:06 | Lien permanent | Commentaires (1)